L’équipe du Laboratoire de Perception Visuelle et sociale s’est distinguée lors de la journée scientifique organisée par le groupe NeuroQAM en novembre dernier, remportant deux prix pour des présentations orales effectuées par ses membres.

D’abord, Marie-Pier Plouffe-Demers s’est distinguée en remportant un prix pour la meilleure présentation de type « datablitz ». Voici le résumé de sa présentation:

Impact du sexe sur la discrimination de l’intensité de douleur vécue par autrui

Marie-Pier Plouffe-Demers Étudiante de 3e cycle (doctorat) Université du Québec à Montréal

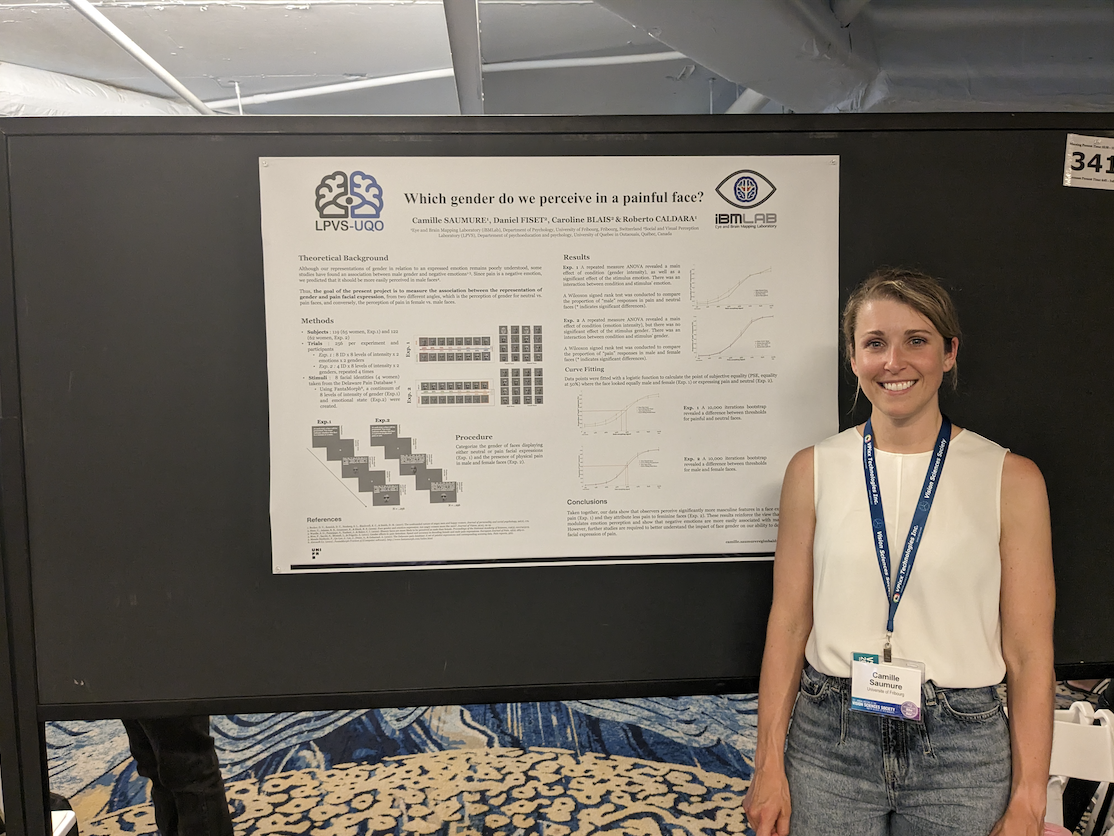

SAUMURE, Camille ; FISET, Daniel ; CORMIER, Stéphanie ; KUNZ, Miriam ; BLAIS, Caroline

Des études ont démontré un avantage féminin à discriminer l’expression faciale de douleur, mais peu se sont intéressées aux stratégies visuelles qui le sous-tendent. Dans cette étude, la performance et les stratégies visuelles de 72 participants (37 hommes) ont été mesurées avec la méthode Bubbles. Pour chacun des 1512 essais, 2 avatars bullés (2 sexes x 4 niveaux d’intensité) étaient présentés au participant qui devait identifier celui présentant le plus haut niveau de douleur. Le nombre de bulles nécessaire au maintien d’une précision moyenne de 75% faisait office de mesure de performance. Les résultats indiquent la nécessité d’un plus grand nombre de bulles pour les hommes (M=56, SD=23.16) que les femmes (M=44.5, SD=20.81), suggérant une performance supérieure des femmes [t(1,70)=2.22, p<0.029]. Bien que les deux sexes utilisent des régions semblables du visage (i.e. yeux, sourcils & nez), les hommes ont recours à des régions plus petites que les femmes [t(1,70)=2.43, p=0.017].

De plus, Marie-Claude Desjardins a remporté un prix pour la meilleure présentation orale. Voici le résumé de sa présentation:

Le lien entre les représentations visuelles de l’expression faciale de douleur et l’estimation de la douleur chez autrui.

Marie-Claude Desjardins Étudiante de 1e cycle (baccalauréat) Université du Québec en Outaouais

BLAIS, Caroline ; LÉVESQUE-LACASSE, Alexandra ; CHARBONNEAU, Carine ; FISET, Daniel ; CORMIER, Stéphanie

Le biais à sous-estimer la douleur d’autrui est un phénomène courant, mais le rôle qu’y joue la perception visuelle demeure peu compris. Nous avons vérifié si la sensibilité à détecter des variations d’intensité dans la douleur d’autrui et la tendance à sous-estimer celle-ci sont associées à des variations dans les représentations visuelles (RV) de l’expression faciale de douleur. Les RV de 73 participants ont été mesurées avec une tâche de corrélation inverse; leur sensibilité et leur biais d’estimation ont été mesurés en leur faisant visionner des vidéos d’individus souffrant dont ils devaient estimer la douleur. La sensibilité et le biais d’estimation sont associés à des variations dans les RV. Une meilleure sensibilité est liée à des RV plus intenses, χ2(1)=23.5, p<0.001, et une plus grande saillance de la région des sourcils, χ2(5)=47.2, p<0.001. La sous-estimation est liée à des RV moins intenses, χ2(1)=11.7, p<0.001, et une plus grande saillance de la bouche, χ2(5)=41.7,p<0.001.

L’équipe du LPVS tient à féliciter les deux étudiantes pour ces distinctions ainsi que la qualité de leur présentation. Le LPVS remercie aussi tous les étudiants et chercheurs impliqués dans ces projets de recherche.